Werbelin und seine Höfe

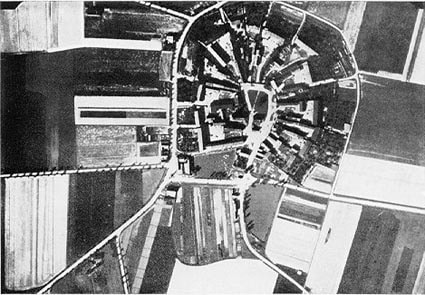

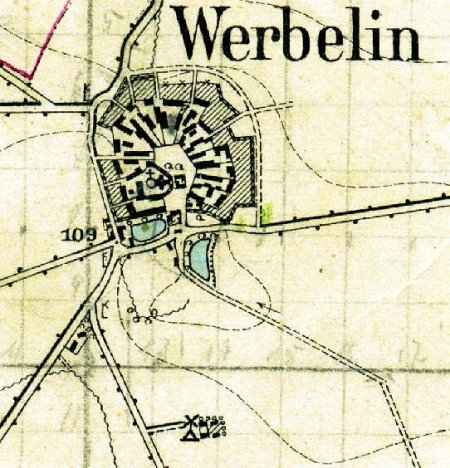

Fast überall, wo dem Beschauer der mitteldeutschen Landschaft die dörflichen Siedlungsformen gezeigt werden, sei es in Ausstellungen, sei es in Büchern (zB. Meyers Lexikon 26- bändige DDR-Ausgabe 1972-76) , findet man als einen der ausgeprägtesten Rundlinge das Dorf Werbelin bei Delitzsch dargestellt.

Einen schön gerundeten Hufeisen gleich, stößt es mit seinem nach Süden gerichteten Ausgang auf die West-Ost-Straße von Zwochau nach Zschortau. Kaum mehr als eine Giebels- und eine Toresbreite zusammen haben die einzelnen Gehöfte Platz, auf der inneren, der dem Dorfplatz zugekehrten Seite; dafür um so mehr nach der äußeren Seite, wo die Scheunen, die den meisten Platz brauchen, stehen. Die Verbindung zwischen der Schmal- und der Breitseite wird von den Wohnhäusern und den aneinandergerichteten Ställen gebildet. Zwischen der Kette, die von Scheunen, die aber nicht mit ihren Giebeln aneinanderstoßen, dargestellt wird und dem Wirtschaftsweg, der um das Dorf verläuft, liegt ein Kranz von Obst- und Gemüsegärten.

Der Name Werbelin lässt sich mit dem sorbischen Wort Verbelin zurückführen, welches soviel wie "Ort der Verbela" bedeutet. Eine an der Deutung ist aber im Vergleich mit dem Wort "Verba" = Weide möglich, wonach Werbelin auch übersetzt "Weidendorf" gehießen haben könnte.

Einen schön gerundeten Hufeisen gleich, stößt es mit seinem nach Süden gerichteten Ausgang auf die West-Ost-Straße von Zwochau nach Zschortau. Kaum mehr als eine Giebels- und eine Toresbreite zusammen haben die einzelnen Gehöfte Platz, auf der inneren, der dem Dorfplatz zugekehrten Seite; dafür um so mehr nach der äußeren Seite, wo die Scheunen, die den meisten Platz brauchen, stehen. Die Verbindung zwischen der Schmal- und der Breitseite wird von den Wohnhäusern und den aneinandergerichteten Ställen gebildet. Zwischen der Kette, die von Scheunen, die aber nicht mit ihren Giebeln aneinanderstoßen, dargestellt wird und dem Wirtschaftsweg, der um das Dorf verläuft, liegt ein Kranz von Obst- und Gemüsegärten.

Der Name Werbelin lässt sich mit dem sorbischen Wort Verbelin zurückführen, welches soviel wie "Ort der Verbela" bedeutet. Eine an der Deutung ist aber im Vergleich mit dem Wort "Verba" = Weide möglich, wonach Werbelin auch übersetzt "Weidendorf" gehießen haben könnte.

Werbeliner Geschichte

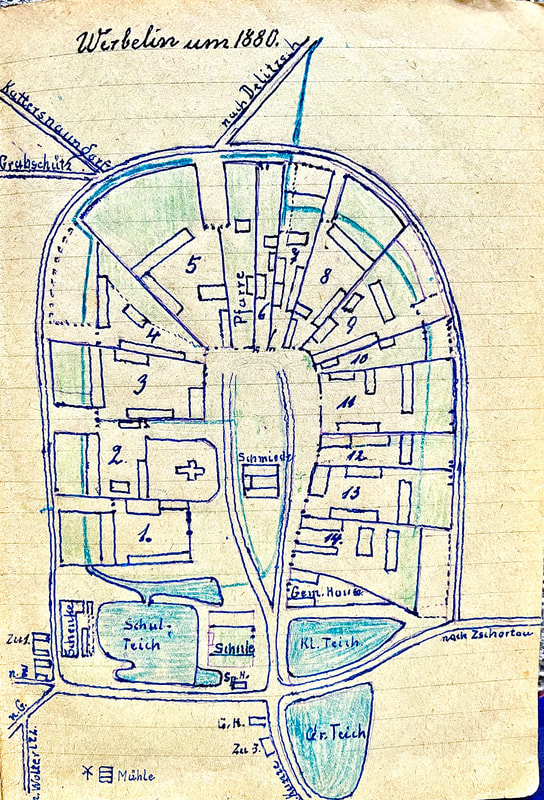

Grafik: Werbeliner Bauerngüter Nr.1 bis 14

Grafik: Werbeliner Bauerngüter Nr.1 bis 14

Urkundlich wurde Werbelin im Lehnbuch Friedrich des Strengen von 1349/50, herausgegeben 1903 von Lippert und Beschorner, genannt. Auf Seite 109 unter Nr.16 steht: ..In Werblin et Zigenhain 24 mansos (24Hufe).*Erklärung im Anhang

In zwei Urkunden vom Sächsischen Landeshauptarchiv ist Werbelin benannt worden:

1. ein Lehnsbrief des Kurfürsten Ernst und des Herzogs Albrecht zu Sachsen vom 29.11.1464 für die Brüder Spiegel, in welchem auch das Dorf Werbelin diesen übergeben wird. Die von "Spiegel" gehörten zu einem der ältesten und angesehendsten Adelsgeschlechter der Delitzscher Pflege. Der Lehnsbrief ist in den Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und des Freistaates Anhalt, herausgegeben von der Historischen Kommission für die Provinz Sachsen und für Anhalt, Neue Reihe, Band 2, Wüstungsurkunde der Kreise Bitterfeld und Delitzsch von Gustav Reichel, Magdeburg 1926, S.317 abgedruckt.. In diesem Lehnsbriefe werden die Spiegel neben anderen Dörfern auch "das Dorf Werbelyn mit dem Kirchlehn, Zinsen, Gülten, Fronen, Diensten, Triften, Huten, Gerichten, obirst und nidderst obir hals und hant, im Felde und Dorfe" als Lehen übergeben. Werbelin kam an einen Herrn von Spiegel, der Petersroda und Neuhaus-Paupitzsch besaß. Somit mussten die Werbeliner ihre Lehensgroschen nach Petersroda bzw. in das Gericht Neuhaus bringen und dort ihre Dienstleistungen verrichten (Leibeigenschaft).

2. eine Urkundenabschrift von 6.2.1507 konnte im "Sächsischen Landeshauptarchiv festgestellt werden mit folgenden Inhalt: "Otto Spiegel, Ritter, verkauft mit Genehmigung Herzog Georg von Sachsen dem Domprobst des Stifts zu Halberstadt, Balthasar von Nawenstadt 12 Gülden jährlichen Zinzes von seinem Dorf Werbelyn für 120 Gulden wiederkäuflich auf 2 Jahre".

Das 1518 als schriftsässig bezeichnete Rittergut Neuhaus besaß schon 1442 die Erb- und Obergerichtsbarkeit über Paupitzsch. Später traten der Gutsbezirk Neuhaus und wohl Ende des 16. Jh.s Werbelin hinzu. Beim Gut lag seit 1574 das Kirchenpatronat über Werbelin und spätestens 1700/53 das Kirchenpatronat über die Pfarrkirche Paupitzsch mit den Filialkirchen Benndorf und Werbelin. Von 1533 bis kurz nach 1753 befand sich Neuhaus in Besitzeinheit mit dem nahegelegenen Rittergut Petersroda.

Bis zum Anfang des 19.Jahrhunderts unterschied man in Werbelin sieben Anspänner und sieben Kossäthengüter. Das hat für die Größe der Güter nichts zu sagen, bedeutet vielmehr, daß die Anspänner gewisse Dienstleistungen mit Pferdegespannen und die Kossäthen Dienstleistungen mit der Hand, d.h. ohne Gespanne, erfüllen mussten. Die Pferdner, wie man die Anspänner auch noch nannte, mußten an vier Pflugtagen je 1 1/2 Acker abpflügen, die Entschädigung bestand in einem Viertel Dübisches Maß gehäuft Hafer und 2 Groschen Kostgeld. Im Jahre 1723 mußten diese Dienste dem Grafen Vitzthum von Eckstädt, als dem Herrn des Rittergutes Petersroda geleistet werden.

Als die einst kursächsischen Gebiete 1815 an Preußen fielen, (Sachsen verlor nach dem Wiener Kongreß 2/3 seines Gebietes) traten die Stein- u. Hardenbergischen Gesetze von 1807 und 1810 in Kraft. Sie gaben auch den Bauern von Werbelin die persönliche Freiheit und machten ihre Güter zu ihrem persönlichen Eigentum. Alle Lehenspflicht hatte ein Ende. Werbelin gehörte seit dem 16. Jahrhundert bis 1840 zum Rittergut Neuhaus bei Paupitzsch, dorthin hatten die Werbeliner Zins- und Naturalabgaben zu erbringen.

Ursprünglich hatte Werbelin 15 Bauerngehöfte, davon war das erste zur linken Hand, vom Dorfeingang aus betrachtet, als Gut des Dorfrichters, es hatte dafür auch mit 4 Hufen die größte Ackerzahl. Das nächste, das zweite, muß schon sehr frühzeitig an seiner Dorfplatzseite gekürzt gewesen sein, denn ihm hat sich die Kirche vorgelagert, die mit dem Friedhof in den Dorfplatz hineinspringt und ihm sein Gleichmaß genommen hat. Das ursprünglich sechste Gut ist schon Anfang des 15. Jahrhunderts eingegangen. Es ist das Pfarrgut. Wahrscheinlich war dieses Gut ein Herrensitz und wurde 1467 mit der Begründung einer Pfarrstelle im Dorf zur Pfarre und damit steuerfrei. Dieses Gut lag zwischen denen von Wolf Seydewitz und Vinzens Nitzschmann, als den beiden Fleischer Gütern (Nachkriegszeit) Nr. 5 und 6. Mit Wolf Seydewitz und Vinzens Nitzschmann sind auch erstmalig Bauernnamen von Werbelin genannt worden. Erst aus dem ersten Kirchenbuch von Werbelin hören wir ab 1556 weitere Namen. Es sind Balthasar Krabbes, Philipp Penigk, Andreas Mederake (des Autoren Ur....Ahn), Caspar Rühl, Clemens Troitzsch. Zu diesem alteingesessenen Familien sind kurz nach 1600 noch die Familien Barth und Simon gekommen.

Die Schrecken des 30-jährigen Krieges, Brand und Seuche, brachen auch über Werbelin herein. Als 1638 der Delitzscher Amtsschösser (Steuereinnehmer) dem Kurfürsten einen Bericht über den Zustand der Dörfer der Delitzscher Pflege einsendet, sagt er: "In Werbelin sind einst 13 Pahr Eheleute gewesen" (eines der 14 Bauerngüter war also unbesetzt gewesen, denndas Pfarrgut war nicht steuerpflichtig) "darunter noch 2 Pahr beide leben als Christoph Krabbes und Balthasar Apitzsch, auch zwey Witwen, die Valentin Krabsen und die Mederaken, Hans Roitzsch und Christoph Barth haben noch ihre Häuser. Derbey ist Nichts in dießem Dorf zum Kosten weder Kühe noch Pferdt, daß solcher gestalt Ein jeder sein liebes tägliches Brot mit der Handarbeit verdienen müssen. Sieben Güter liegen ganz bloß und unbewohnt, als Peter Rühls, das Pfarrgut, Hechts, Barthek Rühls, Michel Strauß, Peter Glorius, Matthes Tietze".

Ab 1646 sitzt wieder ein Pfarrer auf dem Pfarrgut, es ist Andreas Petermann. Nun beginnen auch die Eintragungen im Kirchenbuch wieder mit einer Taufe, der von Anna, der Tochter von Andreas Kirsten, deren Paten Hans Mederake und des Balthasar Apitzsch Eheweib sind. Andere Namen sind: Hans Krabbes, Peter Mederake, Hans Barth; der aus Doberstau zugezogen ist, Benedix Rothmann und Thomas Barth, der von Brodau gekommen ist.

Um 1850 hat Werbelin 150 Einwohner, 1875: 194 Einwohner, 1939: 170 Einwohner, 1950 hat Werbelin 146 Einheimische und 69 Neubürger (Flüchtlinge,Umsiedler und Vertriebene aus den verlorenen deuschen Ostgebieten, z.B. aus Pommern, Oppeln in Schlesien und dem Sudetenland). Die Werbeliner Flur wird auf knapp 35 Hufen geschätzt, das sind rund 1385 Morgen. Die Werbeliner Flur grenzt im Norden an der Kattersnaundorfer Flur und an die Jeder- und Gödermark, im Osten an die Brodenaundorfer und Lemseler Flur, im Süden an die Wolteritzer Flur und an die Goldewitzer Mark und im Westen an die Jeder-Mark an die Flemsdorfer Flur. Zu der Feldflur hat Werbelin noch etwa 19 Morgen Wege und Gärten, 2 Morgen Teiche und rund 36 Morgen Dorflage und Straße, zusammen 1445 Morgen.

In zwei Urkunden vom Sächsischen Landeshauptarchiv ist Werbelin benannt worden:

1. ein Lehnsbrief des Kurfürsten Ernst und des Herzogs Albrecht zu Sachsen vom 29.11.1464 für die Brüder Spiegel, in welchem auch das Dorf Werbelin diesen übergeben wird. Die von "Spiegel" gehörten zu einem der ältesten und angesehendsten Adelsgeschlechter der Delitzscher Pflege. Der Lehnsbrief ist in den Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und des Freistaates Anhalt, herausgegeben von der Historischen Kommission für die Provinz Sachsen und für Anhalt, Neue Reihe, Band 2, Wüstungsurkunde der Kreise Bitterfeld und Delitzsch von Gustav Reichel, Magdeburg 1926, S.317 abgedruckt.. In diesem Lehnsbriefe werden die Spiegel neben anderen Dörfern auch "das Dorf Werbelyn mit dem Kirchlehn, Zinsen, Gülten, Fronen, Diensten, Triften, Huten, Gerichten, obirst und nidderst obir hals und hant, im Felde und Dorfe" als Lehen übergeben. Werbelin kam an einen Herrn von Spiegel, der Petersroda und Neuhaus-Paupitzsch besaß. Somit mussten die Werbeliner ihre Lehensgroschen nach Petersroda bzw. in das Gericht Neuhaus bringen und dort ihre Dienstleistungen verrichten (Leibeigenschaft).

2. eine Urkundenabschrift von 6.2.1507 konnte im "Sächsischen Landeshauptarchiv festgestellt werden mit folgenden Inhalt: "Otto Spiegel, Ritter, verkauft mit Genehmigung Herzog Georg von Sachsen dem Domprobst des Stifts zu Halberstadt, Balthasar von Nawenstadt 12 Gülden jährlichen Zinzes von seinem Dorf Werbelyn für 120 Gulden wiederkäuflich auf 2 Jahre".

Das 1518 als schriftsässig bezeichnete Rittergut Neuhaus besaß schon 1442 die Erb- und Obergerichtsbarkeit über Paupitzsch. Später traten der Gutsbezirk Neuhaus und wohl Ende des 16. Jh.s Werbelin hinzu. Beim Gut lag seit 1574 das Kirchenpatronat über Werbelin und spätestens 1700/53 das Kirchenpatronat über die Pfarrkirche Paupitzsch mit den Filialkirchen Benndorf und Werbelin. Von 1533 bis kurz nach 1753 befand sich Neuhaus in Besitzeinheit mit dem nahegelegenen Rittergut Petersroda.

Bis zum Anfang des 19.Jahrhunderts unterschied man in Werbelin sieben Anspänner und sieben Kossäthengüter. Das hat für die Größe der Güter nichts zu sagen, bedeutet vielmehr, daß die Anspänner gewisse Dienstleistungen mit Pferdegespannen und die Kossäthen Dienstleistungen mit der Hand, d.h. ohne Gespanne, erfüllen mussten. Die Pferdner, wie man die Anspänner auch noch nannte, mußten an vier Pflugtagen je 1 1/2 Acker abpflügen, die Entschädigung bestand in einem Viertel Dübisches Maß gehäuft Hafer und 2 Groschen Kostgeld. Im Jahre 1723 mußten diese Dienste dem Grafen Vitzthum von Eckstädt, als dem Herrn des Rittergutes Petersroda geleistet werden.

Als die einst kursächsischen Gebiete 1815 an Preußen fielen, (Sachsen verlor nach dem Wiener Kongreß 2/3 seines Gebietes) traten die Stein- u. Hardenbergischen Gesetze von 1807 und 1810 in Kraft. Sie gaben auch den Bauern von Werbelin die persönliche Freiheit und machten ihre Güter zu ihrem persönlichen Eigentum. Alle Lehenspflicht hatte ein Ende. Werbelin gehörte seit dem 16. Jahrhundert bis 1840 zum Rittergut Neuhaus bei Paupitzsch, dorthin hatten die Werbeliner Zins- und Naturalabgaben zu erbringen.

Ursprünglich hatte Werbelin 15 Bauerngehöfte, davon war das erste zur linken Hand, vom Dorfeingang aus betrachtet, als Gut des Dorfrichters, es hatte dafür auch mit 4 Hufen die größte Ackerzahl. Das nächste, das zweite, muß schon sehr frühzeitig an seiner Dorfplatzseite gekürzt gewesen sein, denn ihm hat sich die Kirche vorgelagert, die mit dem Friedhof in den Dorfplatz hineinspringt und ihm sein Gleichmaß genommen hat. Das ursprünglich sechste Gut ist schon Anfang des 15. Jahrhunderts eingegangen. Es ist das Pfarrgut. Wahrscheinlich war dieses Gut ein Herrensitz und wurde 1467 mit der Begründung einer Pfarrstelle im Dorf zur Pfarre und damit steuerfrei. Dieses Gut lag zwischen denen von Wolf Seydewitz und Vinzens Nitzschmann, als den beiden Fleischer Gütern (Nachkriegszeit) Nr. 5 und 6. Mit Wolf Seydewitz und Vinzens Nitzschmann sind auch erstmalig Bauernnamen von Werbelin genannt worden. Erst aus dem ersten Kirchenbuch von Werbelin hören wir ab 1556 weitere Namen. Es sind Balthasar Krabbes, Philipp Penigk, Andreas Mederake (des Autoren Ur....Ahn), Caspar Rühl, Clemens Troitzsch. Zu diesem alteingesessenen Familien sind kurz nach 1600 noch die Familien Barth und Simon gekommen.

Die Schrecken des 30-jährigen Krieges, Brand und Seuche, brachen auch über Werbelin herein. Als 1638 der Delitzscher Amtsschösser (Steuereinnehmer) dem Kurfürsten einen Bericht über den Zustand der Dörfer der Delitzscher Pflege einsendet, sagt er: "In Werbelin sind einst 13 Pahr Eheleute gewesen" (eines der 14 Bauerngüter war also unbesetzt gewesen, denndas Pfarrgut war nicht steuerpflichtig) "darunter noch 2 Pahr beide leben als Christoph Krabbes und Balthasar Apitzsch, auch zwey Witwen, die Valentin Krabsen und die Mederaken, Hans Roitzsch und Christoph Barth haben noch ihre Häuser. Derbey ist Nichts in dießem Dorf zum Kosten weder Kühe noch Pferdt, daß solcher gestalt Ein jeder sein liebes tägliches Brot mit der Handarbeit verdienen müssen. Sieben Güter liegen ganz bloß und unbewohnt, als Peter Rühls, das Pfarrgut, Hechts, Barthek Rühls, Michel Strauß, Peter Glorius, Matthes Tietze".

Ab 1646 sitzt wieder ein Pfarrer auf dem Pfarrgut, es ist Andreas Petermann. Nun beginnen auch die Eintragungen im Kirchenbuch wieder mit einer Taufe, der von Anna, der Tochter von Andreas Kirsten, deren Paten Hans Mederake und des Balthasar Apitzsch Eheweib sind. Andere Namen sind: Hans Krabbes, Peter Mederake, Hans Barth; der aus Doberstau zugezogen ist, Benedix Rothmann und Thomas Barth, der von Brodau gekommen ist.

Um 1850 hat Werbelin 150 Einwohner, 1875: 194 Einwohner, 1939: 170 Einwohner, 1950 hat Werbelin 146 Einheimische und 69 Neubürger (Flüchtlinge,Umsiedler und Vertriebene aus den verlorenen deuschen Ostgebieten, z.B. aus Pommern, Oppeln in Schlesien und dem Sudetenland). Die Werbeliner Flur wird auf knapp 35 Hufen geschätzt, das sind rund 1385 Morgen. Die Werbeliner Flur grenzt im Norden an der Kattersnaundorfer Flur und an die Jeder- und Gödermark, im Osten an die Brodenaundorfer und Lemseler Flur, im Süden an die Wolteritzer Flur und an die Goldewitzer Mark und im Westen an die Jeder-Mark an die Flemsdorfer Flur. Zu der Feldflur hat Werbelin noch etwa 19 Morgen Wege und Gärten, 2 Morgen Teiche und rund 36 Morgen Dorflage und Straße, zusammen 1445 Morgen.

Werbeliner Höfe

Werbelin Chronik

Werbelin Chronik

Die Besitzer der Güter Werbelins wechselten im Laufe der Jahrhunderte meist untereinander. Die Besitzfolge für die Zeit von etwa 1770 an bis 1950 auf den 14 Gütern und Einzelwohnstätten ist soweit sich das feststellen ließ, folgende:

Gut Nr1: links von Dorfeingang , Anspännergut von 4 Hufen. Zur Reformationszeit gehört das Gut der Familie Rühl (Ruel). Im 30-jährigen Krieg wurde das Gut wüst. Um 1770 sitzt Christian Holzweißig auf dem Gute. Nach seinem Tode um1797 folgte sein Sohn Johann Christoph bis etwa 1840. Ihm folgte Johann August Holzweißig, der um 1858 Dorfschulze war. Diesem folgte um 1869 Carl Ferdinand Felgner aus Wiedemar, der eine Tochter des Joh. Aug. Holzweißig heiratete. Er baute die große massive Scheune und das stattliche Wohnhaus. Es war auch der letzte Werbeliner Bauer, der noch eine Schafherde hielt. Von Carl F. Felgners beiden Töchtern erbte die jüngste, Martha, das Gut. Sie heiratete 1893 den aus Bageritz stammenden Wilhelm Mähnert. Er brach die alten unzureichenden Stallungen ab und baute sie der Neuzeit entsprechend auf. 1902 kaufte er von dem Gut Nr.8, das parzelliert wurde, das Gehöft mit dem dahinterliegenden Feldplan und einen Plan links vom Wege nach Brodenaundorf. Wilhelm Mähnert starb an den Folgen eines Schusses, der sich beim Putzen eines Gewehres entlud. Ihm folgte 1924 sein ältester Sohn Ehrhard Mähnert und ihm wiederum sein Sohn Karl Mähnert bis 1991.

Gut Nr 2: hinter der Kirche, Kossäthengut von 2 Hufen. Zur Reformationszeit wird ein Martin Bergkmann als Besitzer genannt (1582). Von 1690-1720 Martin Barth, von 1720-1755 sein Schwiegersohn Christoph Haufe, dann bis 1787 dessen jüngster Sohn Christian Haufe. Er heiratete1758 die Erbin Eva Elisabeth Mederake aus Gut 10. Seitdem war das Gut Nr.10 mit dem Gut Nr.2 vereint. Es folgten nun Gottlieb Haufe und Christian Friedrich Haufe. Dieser heiratete eine Tochter der Elias Werner (Pauline) aus Gut Nr.8. Er zog nun mit seiner Familie nach Gut Nr.8 und bewirtschaftete von hier aus die Felder von Gut Nr.2. Im Gehöft Nr.2 wohnten nun Tagelöhner vom Gut Nr.8. Um 1890 kaufe der Besitzer von Gut Nr.3, Friedrich Ludwig Felgner, das Gehöft Nr.2, um für Neubauten in seinem Gehöft Platz zu gewinnen. Seitdem sind die Gehöfte Nr.2 und Nr.3 vereinigt.

Gut Nr.3: ist ein Anspännergut von 3 1/4 Hufe. Vor dem 30-jährigen Krieg gehört das Gut der Famile Krabbes. Um 1770 ist ein Christian Mederake Besitzer, dem sein gleichnamiger Sohn folgte. Durch Einheirat des Christoph Felgner aus Wiesenena um etwa 1843 wurde dieser Besitzer. Seit etwa 1869 folgte sein Sohn Friedrich Ludwig Felgner. Er kaufte um 1890 das Gehöft Nr.2, um für Neubauten in seinem Gehöft Raum zu gewinnen.. Nun einigte er sich mit der Gemeinde dahin, dass ihm die Hälfte des Zufahrtweges zum Gehöft Nr.2 (die Gasse) zum Bebauen überlassen wurde, während die andere Hälfte des Weges dem Friedhof zugeschlagen wurde. Nachdem der im Gehöft Nr.2 am Gehöft Nr.3 entlangstehende Stall abgebrochen war, bekam Ludwig Felgner Raum für sein neues großes Stallgebäude. L. Felgner folgte 1898 sein Sohn Alwin Felgner. Er starb schon 1916. Seine Witwe, Martha, geb. Stallbaum aus Brodenaundorf, führte die Wirtschaft fort, bis sich 1930 ihre Tochter Margarete mit dem Bauern Arno Praters aus Gaudlitz bei Oschatz verheiratete. Arno Praters erbaute an der Stelle der alten eine große neue Scheune. Ab 1.10.1957 zur LPG und ab 1.1.1969 Übernahme von Gerhard Praters bis 1991.

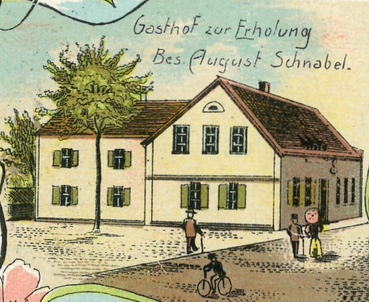

Gut Nr.4: ist ein Anspännergut von drei Hufen, welches 1593 einem Martin Hecht gehört und um 1770 einem Gottlieb Brand gehörte. Auf diesem folgte um 1800 Christian Schnabel. Ihm folgte um1835 sein Sohn Gottlieb Schnabel. 1874 ist Johann Gottlieb Schnabel Besitzer. Da dieser kinderlos starb, kaufte um 1900 das Gut der Bauer Richard Bock aus Wölkau bei Eilenburg. Dieser starb 1906. Seine Witwe verkaufte deshalb das Gut an einen Neffen des Johann Gottlieb Schnabel, den Sohn des Gastwirts August Schnabel, Willi Schnabel. Doch er war kein Bauer und konnte das Gut nicht halten. Schon 1908 verkaufte er das Gut an den Bauern Richard Böhme aus Spröda. Seit 1927 ist dessen Sohn Otto Böhme Besitzer. Arbeitsmangel zwang ihn, sein Gut 1955 an die LPG zu verpachten.

Gut Nr. 5: links der Pfarre, ist ein Anspännergut von 3 Hufen.Zur Reformationszeit erden als Besitzer Steffan Weber, danach Hans Rosche und dessen Erben genannt. Im Jahre 1652 zog Hans Barth aus Doberstau auf das Gut. Er starb 1693, doch wird er das Gut bereits um 1680 seinen jüngsten Sohn Christoph Barth übergeben haben, der bis 1740 darauf lebte, das Gut aber schon 1735 seinem Schwiegersohn Hans Werner nachgereicht hatte. Dieser war aus Brodenaundorf gekommen, führte aber seine Abstammung über Kattersnaundorf und Grabschütz auf Jakob Werner zurück, der um 1600 in Flemsdorf lebte und Stammvater einer großen Werner-Sippe war. Von 1768 - 1794 lebte der Sohn von Hans Werner, der Richter Christoph Werner auf dem Gute. Sein Nachfolger und einziger Sohn Johann Christoph starb bereits 1820 und hinterließ seine Frau und sieben unmündige Kinder als Gutserben. 1828, im April, riß der Typhus seine Witwe und fünf der Kinder innerhalb weniger Tage ins Grab. Das Gut erbte die älteste Tochter , die mit Johann Christoph Baack auf Gut Nr. 14 rechts vom Dorfeingang verheiratet war. Johann Christoph Baack , zum Unterschied von seinem Bruder Johann Gottfried Baack in Gut Nr.14 "der Große Baack" genannt, bewirtschaftete das Gut bis 1866. Von diesem geht das Gut an seinen Schwiegersohn Ferdinand Fleischer über. Dieser starb 1881 oder 1882. Seine Witwe bewirtschaftete das Gut bis es 1897 ihr Sohn Max Fleischer übernahm. Dieser Max Fleischer baute das ganze Gut bis auf den Stall zwischen Dorf und Haus neu auf. 1927 wurde sein Sohn Walter Fleischer Besitzer des Guts. Im März 1953 floh Walter Fleischer mit seiner Familie in die Bundesrepublik. Seitdem wird sein Gut von der LPG bewirtschaftet. Das einst schöne Gehöft verfiel durch die Mißwirtschaft und war schon vor dem Abriß Werbelins schäbig und heruntergewirtschaftet.

Gut Nr.6: rechts der Pfarre ist ein Kossäthengut von 1 Hufe. Vor dem 30-jähr. Krieg gehört der Hof der Familie Nitzschmann. 1733 ist Martin Reiche Besitzer, vielleicht ein Sohn des ersten. Um 1826 wird Christoph Götschel als Eigentümer genannt , dem ein Johann Carl Heß folgt. Er muß 1856 das Gut an das Rittergut Lemsel verkauft haben, dann von dessen Besitzer tauscht 1857 Johann Christoph Baack das Gut ein, welches von da ab in Besitzergemeinschaft mit Gut Nr.5 steht. In Gut Nr.6 wohnen seitdem Tagelöhner der Familien Baack und Fleischer.

Gut Nr1: links von Dorfeingang , Anspännergut von 4 Hufen. Zur Reformationszeit gehört das Gut der Familie Rühl (Ruel). Im 30-jährigen Krieg wurde das Gut wüst. Um 1770 sitzt Christian Holzweißig auf dem Gute. Nach seinem Tode um1797 folgte sein Sohn Johann Christoph bis etwa 1840. Ihm folgte Johann August Holzweißig, der um 1858 Dorfschulze war. Diesem folgte um 1869 Carl Ferdinand Felgner aus Wiedemar, der eine Tochter des Joh. Aug. Holzweißig heiratete. Er baute die große massive Scheune und das stattliche Wohnhaus. Es war auch der letzte Werbeliner Bauer, der noch eine Schafherde hielt. Von Carl F. Felgners beiden Töchtern erbte die jüngste, Martha, das Gut. Sie heiratete 1893 den aus Bageritz stammenden Wilhelm Mähnert. Er brach die alten unzureichenden Stallungen ab und baute sie der Neuzeit entsprechend auf. 1902 kaufte er von dem Gut Nr.8, das parzelliert wurde, das Gehöft mit dem dahinterliegenden Feldplan und einen Plan links vom Wege nach Brodenaundorf. Wilhelm Mähnert starb an den Folgen eines Schusses, der sich beim Putzen eines Gewehres entlud. Ihm folgte 1924 sein ältester Sohn Ehrhard Mähnert und ihm wiederum sein Sohn Karl Mähnert bis 1991.

Gut Nr 2: hinter der Kirche, Kossäthengut von 2 Hufen. Zur Reformationszeit wird ein Martin Bergkmann als Besitzer genannt (1582). Von 1690-1720 Martin Barth, von 1720-1755 sein Schwiegersohn Christoph Haufe, dann bis 1787 dessen jüngster Sohn Christian Haufe. Er heiratete1758 die Erbin Eva Elisabeth Mederake aus Gut 10. Seitdem war das Gut Nr.10 mit dem Gut Nr.2 vereint. Es folgten nun Gottlieb Haufe und Christian Friedrich Haufe. Dieser heiratete eine Tochter der Elias Werner (Pauline) aus Gut Nr.8. Er zog nun mit seiner Familie nach Gut Nr.8 und bewirtschaftete von hier aus die Felder von Gut Nr.2. Im Gehöft Nr.2 wohnten nun Tagelöhner vom Gut Nr.8. Um 1890 kaufe der Besitzer von Gut Nr.3, Friedrich Ludwig Felgner, das Gehöft Nr.2, um für Neubauten in seinem Gehöft Platz zu gewinnen. Seitdem sind die Gehöfte Nr.2 und Nr.3 vereinigt.

Gut Nr.3: ist ein Anspännergut von 3 1/4 Hufe. Vor dem 30-jährigen Krieg gehört das Gut der Famile Krabbes. Um 1770 ist ein Christian Mederake Besitzer, dem sein gleichnamiger Sohn folgte. Durch Einheirat des Christoph Felgner aus Wiesenena um etwa 1843 wurde dieser Besitzer. Seit etwa 1869 folgte sein Sohn Friedrich Ludwig Felgner. Er kaufte um 1890 das Gehöft Nr.2, um für Neubauten in seinem Gehöft Raum zu gewinnen.. Nun einigte er sich mit der Gemeinde dahin, dass ihm die Hälfte des Zufahrtweges zum Gehöft Nr.2 (die Gasse) zum Bebauen überlassen wurde, während die andere Hälfte des Weges dem Friedhof zugeschlagen wurde. Nachdem der im Gehöft Nr.2 am Gehöft Nr.3 entlangstehende Stall abgebrochen war, bekam Ludwig Felgner Raum für sein neues großes Stallgebäude. L. Felgner folgte 1898 sein Sohn Alwin Felgner. Er starb schon 1916. Seine Witwe, Martha, geb. Stallbaum aus Brodenaundorf, führte die Wirtschaft fort, bis sich 1930 ihre Tochter Margarete mit dem Bauern Arno Praters aus Gaudlitz bei Oschatz verheiratete. Arno Praters erbaute an der Stelle der alten eine große neue Scheune. Ab 1.10.1957 zur LPG und ab 1.1.1969 Übernahme von Gerhard Praters bis 1991.

Gut Nr.4: ist ein Anspännergut von drei Hufen, welches 1593 einem Martin Hecht gehört und um 1770 einem Gottlieb Brand gehörte. Auf diesem folgte um 1800 Christian Schnabel. Ihm folgte um1835 sein Sohn Gottlieb Schnabel. 1874 ist Johann Gottlieb Schnabel Besitzer. Da dieser kinderlos starb, kaufte um 1900 das Gut der Bauer Richard Bock aus Wölkau bei Eilenburg. Dieser starb 1906. Seine Witwe verkaufte deshalb das Gut an einen Neffen des Johann Gottlieb Schnabel, den Sohn des Gastwirts August Schnabel, Willi Schnabel. Doch er war kein Bauer und konnte das Gut nicht halten. Schon 1908 verkaufte er das Gut an den Bauern Richard Böhme aus Spröda. Seit 1927 ist dessen Sohn Otto Böhme Besitzer. Arbeitsmangel zwang ihn, sein Gut 1955 an die LPG zu verpachten.

Gut Nr. 5: links der Pfarre, ist ein Anspännergut von 3 Hufen.Zur Reformationszeit erden als Besitzer Steffan Weber, danach Hans Rosche und dessen Erben genannt. Im Jahre 1652 zog Hans Barth aus Doberstau auf das Gut. Er starb 1693, doch wird er das Gut bereits um 1680 seinen jüngsten Sohn Christoph Barth übergeben haben, der bis 1740 darauf lebte, das Gut aber schon 1735 seinem Schwiegersohn Hans Werner nachgereicht hatte. Dieser war aus Brodenaundorf gekommen, führte aber seine Abstammung über Kattersnaundorf und Grabschütz auf Jakob Werner zurück, der um 1600 in Flemsdorf lebte und Stammvater einer großen Werner-Sippe war. Von 1768 - 1794 lebte der Sohn von Hans Werner, der Richter Christoph Werner auf dem Gute. Sein Nachfolger und einziger Sohn Johann Christoph starb bereits 1820 und hinterließ seine Frau und sieben unmündige Kinder als Gutserben. 1828, im April, riß der Typhus seine Witwe und fünf der Kinder innerhalb weniger Tage ins Grab. Das Gut erbte die älteste Tochter , die mit Johann Christoph Baack auf Gut Nr. 14 rechts vom Dorfeingang verheiratet war. Johann Christoph Baack , zum Unterschied von seinem Bruder Johann Gottfried Baack in Gut Nr.14 "der Große Baack" genannt, bewirtschaftete das Gut bis 1866. Von diesem geht das Gut an seinen Schwiegersohn Ferdinand Fleischer über. Dieser starb 1881 oder 1882. Seine Witwe bewirtschaftete das Gut bis es 1897 ihr Sohn Max Fleischer übernahm. Dieser Max Fleischer baute das ganze Gut bis auf den Stall zwischen Dorf und Haus neu auf. 1927 wurde sein Sohn Walter Fleischer Besitzer des Guts. Im März 1953 floh Walter Fleischer mit seiner Familie in die Bundesrepublik. Seitdem wird sein Gut von der LPG bewirtschaftet. Das einst schöne Gehöft verfiel durch die Mißwirtschaft und war schon vor dem Abriß Werbelins schäbig und heruntergewirtschaftet.

Gut Nr.6: rechts der Pfarre ist ein Kossäthengut von 1 Hufe. Vor dem 30-jähr. Krieg gehört der Hof der Familie Nitzschmann. 1733 ist Martin Reiche Besitzer, vielleicht ein Sohn des ersten. Um 1826 wird Christoph Götschel als Eigentümer genannt , dem ein Johann Carl Heß folgt. Er muß 1856 das Gut an das Rittergut Lemsel verkauft haben, dann von dessen Besitzer tauscht 1857 Johann Christoph Baack das Gut ein, welches von da ab in Besitzergemeinschaft mit Gut Nr.5 steht. In Gut Nr.6 wohnen seitdem Tagelöhner der Familien Baack und Fleischer.

Hof Brade

Hof Brade

Gut Nr. 7 ist ebenfalls ein Kossäthengut von nur 1 Hufe Feld. 1574 ist Andreas Mederake (*1538-†1616) Besitzer. Am 24. Mai 1614 kauft sein Sohn Peter Mederake (*1573-†1637) dieses Gut für 1200 Gulden. Es war schon in der Reformationszeit im Besitz der Famile Maderake. Diese überdauerte auch den 30-jährigen Krieg. Die Witwe von Peter Mederake, Walpurgis Mederake, geb. Abitzsch (*Mocherwitz-†1656) bewohnt im 30-jährigen Krieg (1638) mit ihren Kindern dieses Gut. Ihr Sohn Hans Mederake (*1620-†1681) ist 1661 Besitzer. Seine Witwe, Maria Mederake geb. Wilde (*Kölsa-†1729), erbt 1681 mit ihren Kindern den Mederakebesitz. Am 18. Nov. 1713 kauft ein Andreas Mederake für 881 Gulden 4 Groschen das Gut. Sein Sohn Christoph Mederake kauft am 13. Nov. 1744 für 1050 Gulden das Gut. 1769 werden seine Erben als neue Besitzer genannt. Ein Mederakesohn, Andreas Mederake, kauft am 22. Okt. 1784 den Hof, dessen Sohn Johann Gottlieb am 18. Sept. 1823 für 1777 Taler und 7 Groschen .Um die Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1885 war Johann Gottlieb Mederake (Sohn von Johann Gottlieb senior)Gutseigentümer (gekauft am 9. Okt. 1863). Er verwaltete auch das Amt des Dorfschulzen . Johanne Therese Rosche geb. Mederake, verwitwet, wird am 28. Nov 1885 Besitzer. Ein Neffe von Johann Gottlieb Mederake, Oswald Rosche, der bisherige Besitzer der Gutes Nr.14, kauft am 26. Mai 1886 das Mederaksche Gut. Da die vorgefundenen Stallungen zu klein waren, baute er einen großen massiven Stall. Seine beiden Söhne Paul und Richard fielen im 1. Weltkrieg. Seine einzige Tochter Marie wurde so Gutserbin. Als sie sich 1922 mit Erhard Brade aus Kreuma verheiratete, kam das Gut in Besitz der Famile Brade. Erhard Brade erbaute einen Schweinestall und als Fortsetzung des Kuhstalls eine Scheune. Da der älteste Sohn Erhard im 2. Weltkrieg vermißt wurde, die einzige Tochter Elise auch schon im jugendlichen Alter 1945 starb, wurde sein noch einziger Sohn Kurt Brade Gutserbe. 1959 trat er der LPG bei und war Eigentümer bis 1991, als Werbelin an die Braunkohle ausgeliefert wurde. Von 1964 bis 1990 war in einem Zimmer des Wohnhauses die Poststelle von Werbelin mit einem öffentlichen Fernsprecher untergebracht. (siehe Zeitungszustellliste auf Werbelinseite)

Gut Nr.8: ist ein Anspännergut von 3 Hufen. Georg Oeltzsche ist 1557 der Besitzer. Danach gehörte es der Familie Hauffe und Beyer. Auf dem Gut lebte bis gegen 1830 Christoph Beyer. Auf ihn folgt seine Tochter Chistine mit ihrem Mann Elias Werner, die beide das Gut bis etwa 1874 bewirtschafteten. Dann bekommt es deren Tochter Pauline mit ihrem Mann Christian Friedrich Haufe aus Gut Nr.2. Doch Christian Friedrich Haufe kann der hohen Belastung wegen sein Gut nicht an eines seiner 3 Kinder vererben. Er verkauft es darum 1887 an Oskar Stöckel aus Kölsa . Dieser verkauft es aber schon 1889 an Wilhelm Jakob aus Podelwitz weiter. Und als dieser sein väterliches Gut in Podelwitz übernahm, wurde sein Werbeliner Gut Nr.8 parzelliert. Das Gehöft mit dem Felde hinter dem Gut und einem Plan links vom Brodenaundorfer Wege kaufte Wilhelm Mähnert aus Gut Nr.1. Er brach den alten Kuhstall ab, brachte im Wohnhaus Tagelöhner unter und benutzte die Scheune für seine Zwecke. Mit Gut Nr.1 ging auch das Gut Nr.8 1924 an seinen Sohn Ehrhard Mähnert über.

Gut Nr.9: ist ein Anspännergut von 2 1/2 Hufen. Vor dem 30-jähr. Krieg gehört das Gut der Familie Rühl, liegt dann aber wüst. Um 1770 sitzt auf dem Gut ein Johann Werner. Er verkaufte es 1776 an Johann Gottfried Werner, der aus Brodenaundorf kam. Dieser hatte um 1775 das Schulzenamt inne. Seit 1800 ist Johann Gottfried Genscher Besitzer des Gutes. Diese stammte aus Gertitz und vereinigte mit seinem Werbeliner Gute 2 Wiesen in Gertitz, die von seinem väterlichen Gute abgetrennt wurden. Er starb 1850. Nach seinem Tode bewirtschaftete seine Witwe Eva Marie geb. Werner aus Groß Kyhna das Gut mit ihren Kindern weiter. Nach ihrem Tode 1860 übernahm das Gut ihr ältester Sohn Friedrich Wilhelm Genscher. Während dessen Wirtschaftszeit ging man von der Dreifelderwirtschaft zum intensiven Feldbau über. Dreschmaschienen, Sämaschinen und Mähmaschinen wurden eingeführt. Die bis dahin hölzernen Ackergeräte wurden durch besser arbeitende eiserne verdrängt. Man begann mit dem Zuckerrübenanbau. 1883 wurde der Pferdestall, 1890 der Schweinestall mit Schuppen neu erbaut. Im Jahre 1895 übernahm sein 2. Sohn Richard Genscher das Gut. Er baute 1896 das Wohnhaus und 1902 die Scheune und die in Hofe anstoßenden Schuppen. Sein einziger Sohn Richard Genscher fiel im 1.Weltkrieg in Frankreich. Als Richard Genscher 1919 einem Krebsleiden erlag, verkaufte seine Witwe Hedwig, geb. Jakob aus Kömmlitz, da sie nun kinderlos war, das Gut 1920 an ihre Nichte Frieda Bröse aus Kömmlitz . Dies verheiratete sich mit Richard Buhle aus Hayna. Er war ein fortschrittlicher Bauer, der sich alle seinerzeitigen Neuerungen zu Nutze machte. Er erbaute den Stall zwischen Schweinestall und Scheunenschuppen. Seine beiden Söhne Wilhelm und Otto Buhle fielen im 2.Weltkrieg. So war die Familie Buhle auch ohne Erbe. Trotzdem führten die Eheleute Buhle die Wirtschaft weiter. 1955 mußten sie ihren Hof an die LPG verpachten. Ihren Lebensabend verlebten Buhlens mit ihrer noch damals lebenden Auszüglerin Hedwig Genscher in ihrem Arbeiterhaus am Brodenaundorfer Wege.

Gut Nr.10 ist ein Kossäthengut von 1 1/2 Hufen. Ein Stefan Weber besitzt um 1562 diesen Hof, danach die Familie Abitzsch. Auf ihm finden wir nach dem 30-jährigen Krieg einen Mederake-Zweig. der letzte dieses Namens, Hans Mederake, vererbte es 1758 seiner Tochter Eva Elisabeth, die mit Christian Haufe von Gut Nr.2 verheiratet war. Dadurch kam das Feld dieses Gutes an Nr.2. Das Gehöft Nr.10 wurde wüstes Gut, bis der Zimmermann Friedrich Klepzig um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine Hauftochter aus Gut Nr.2 heiratete und das Gut Nr.10 mit etwas Feld hinter dem Gehöft und einer schmalen Parzelle (Kanal) vor dem Dorfe übernahm. Die Wirtschaftsgebäude des Gutes waren damals vermutlich verfallen und weggeräumt. Der Zimmermann Klepzig baute darum ein neues Haus, das nur durch einen Vorgarten vom Dorfplatz getrennt war. Das alte Wohnhaus weiter hinten wurde zu Stallungen ausgebaut. Seine Tochter Pauline, eine Hausnäherin, übernahm nach dem Tode ihres Vaters 1888 das Gehöft und heiratete in schon vorgerückten Alter den Stellmacher Eduard Steinberg. Dieser baute zwischen dem neuen Hause und dem weit hinten stehenden Stallgebäude einen Schuppen zum Trocknen seiner Hölzer. Seine Frau Pauline starb sehr bald. Er heiratete wieder. Aus der 2. Ehe hatte er eine Tochter, Martha, deren Mann Otto Brade, ein Schlosser, welcher in den Eisenbahnwerkstätten in Delitzsch arbeitete, übernahm nach Steinbergs Tode 1919 das Gehöft Nr.10. Letzter Eigentümer war die Familie Dommerdich.

Gut Nr.11 ist auch ein Anspännergut von 2 3/4 Hufen. Familie Krabbes ist 1574 der Besitzer. Auf dem Gut danach sitzt eine Familie Haufe. Der letzte dieses Namens, Gottlieb Haufe, stirbt 1816. Ihm folgen seine Tochter Regine mit ihrem Ehemann Gottlieb Werner aus Lössen. Er hinterläßt das Gut seiner 2. Frau Johanna Rosine, die es um 1850 noch bewirtschaftet. Dann folgt ihr Sohn Julius Werner. Zu dem Gute gehörte eine Ziegelei , die auf der Spitze zwischen den Wegen nach Wolteritz und Gerbisdorf lag. Sie entnahm ihren Lehm den angrenzenden Feldern (Lehmgube). Doch diese Handstrichziegelei konnte mit den modernen Ziegeleien in Bitterfeld nicht konkurrieren und ging darum Ender der 80-er Jahre des 19.Jahrhunderts ein.Da Julius Werner überhaupt nicht gut gewirtschaftet hatte, konnte keines seiner 4 Kinder das Gut übernehmen. Darum verkaufte er es 1890 an den Bauern Otto Rühl aus Schladitz. Julius Werner behielt aber die ehemalige Ziegelei mit einigen angrenzenden Morgen Feld zurück. Er zog mit seiner Frau und seinem jüngsten Sohn Julius in diesen Restbesitz. Julius Werner jun. heiratete in einen Gartenbaubetrieb ein. Bald starben die Eltern und Julius Werner jun. kam in Geldverlegenheiten. 1904 verkaufte er auch diesen Restbesitz an den Maurer Wilhelm Reinhäkel. - Der neue Besitzer des Gutes Nr.11, Otto Rühl, baute den großen Stall zwischen Dorfplatz und Wohnhaus und die große Scheune. 1920 übernahm sein Sohn Kurt Rühl das Gut. Noch in verhältnismäßig jungen Jahren verstarb er 1949. Der einzige Sohn Kurt Rühls ist im 2.Weltkrieg gefallen. Die Witwe, Mary Rühl, geb. Müller aus Göbschelwitz wurde Besitzerin. 1952 verpachtete sie das Gut an den Bauern Karl Böhme aus Lohnsdorf. Dieser wiederum gab die Pacht 1953 auf. Mary Rühl überließ ihr Gut der LPG und zog in die Bundesrepublik. Auch dieses Gut verfiel schnell unter der DDR-Zeit, da nur noch Landarbeiter und kein Herr mehr auf dem Hofe lebte.

Gut Nr.8: ist ein Anspännergut von 3 Hufen. Georg Oeltzsche ist 1557 der Besitzer. Danach gehörte es der Familie Hauffe und Beyer. Auf dem Gut lebte bis gegen 1830 Christoph Beyer. Auf ihn folgt seine Tochter Chistine mit ihrem Mann Elias Werner, die beide das Gut bis etwa 1874 bewirtschafteten. Dann bekommt es deren Tochter Pauline mit ihrem Mann Christian Friedrich Haufe aus Gut Nr.2. Doch Christian Friedrich Haufe kann der hohen Belastung wegen sein Gut nicht an eines seiner 3 Kinder vererben. Er verkauft es darum 1887 an Oskar Stöckel aus Kölsa . Dieser verkauft es aber schon 1889 an Wilhelm Jakob aus Podelwitz weiter. Und als dieser sein väterliches Gut in Podelwitz übernahm, wurde sein Werbeliner Gut Nr.8 parzelliert. Das Gehöft mit dem Felde hinter dem Gut und einem Plan links vom Brodenaundorfer Wege kaufte Wilhelm Mähnert aus Gut Nr.1. Er brach den alten Kuhstall ab, brachte im Wohnhaus Tagelöhner unter und benutzte die Scheune für seine Zwecke. Mit Gut Nr.1 ging auch das Gut Nr.8 1924 an seinen Sohn Ehrhard Mähnert über.

Gut Nr.9: ist ein Anspännergut von 2 1/2 Hufen. Vor dem 30-jähr. Krieg gehört das Gut der Familie Rühl, liegt dann aber wüst. Um 1770 sitzt auf dem Gut ein Johann Werner. Er verkaufte es 1776 an Johann Gottfried Werner, der aus Brodenaundorf kam. Dieser hatte um 1775 das Schulzenamt inne. Seit 1800 ist Johann Gottfried Genscher Besitzer des Gutes. Diese stammte aus Gertitz und vereinigte mit seinem Werbeliner Gute 2 Wiesen in Gertitz, die von seinem väterlichen Gute abgetrennt wurden. Er starb 1850. Nach seinem Tode bewirtschaftete seine Witwe Eva Marie geb. Werner aus Groß Kyhna das Gut mit ihren Kindern weiter. Nach ihrem Tode 1860 übernahm das Gut ihr ältester Sohn Friedrich Wilhelm Genscher. Während dessen Wirtschaftszeit ging man von der Dreifelderwirtschaft zum intensiven Feldbau über. Dreschmaschienen, Sämaschinen und Mähmaschinen wurden eingeführt. Die bis dahin hölzernen Ackergeräte wurden durch besser arbeitende eiserne verdrängt. Man begann mit dem Zuckerrübenanbau. 1883 wurde der Pferdestall, 1890 der Schweinestall mit Schuppen neu erbaut. Im Jahre 1895 übernahm sein 2. Sohn Richard Genscher das Gut. Er baute 1896 das Wohnhaus und 1902 die Scheune und die in Hofe anstoßenden Schuppen. Sein einziger Sohn Richard Genscher fiel im 1.Weltkrieg in Frankreich. Als Richard Genscher 1919 einem Krebsleiden erlag, verkaufte seine Witwe Hedwig, geb. Jakob aus Kömmlitz, da sie nun kinderlos war, das Gut 1920 an ihre Nichte Frieda Bröse aus Kömmlitz . Dies verheiratete sich mit Richard Buhle aus Hayna. Er war ein fortschrittlicher Bauer, der sich alle seinerzeitigen Neuerungen zu Nutze machte. Er erbaute den Stall zwischen Schweinestall und Scheunenschuppen. Seine beiden Söhne Wilhelm und Otto Buhle fielen im 2.Weltkrieg. So war die Familie Buhle auch ohne Erbe. Trotzdem führten die Eheleute Buhle die Wirtschaft weiter. 1955 mußten sie ihren Hof an die LPG verpachten. Ihren Lebensabend verlebten Buhlens mit ihrer noch damals lebenden Auszüglerin Hedwig Genscher in ihrem Arbeiterhaus am Brodenaundorfer Wege.

Gut Nr.10 ist ein Kossäthengut von 1 1/2 Hufen. Ein Stefan Weber besitzt um 1562 diesen Hof, danach die Familie Abitzsch. Auf ihm finden wir nach dem 30-jährigen Krieg einen Mederake-Zweig. der letzte dieses Namens, Hans Mederake, vererbte es 1758 seiner Tochter Eva Elisabeth, die mit Christian Haufe von Gut Nr.2 verheiratet war. Dadurch kam das Feld dieses Gutes an Nr.2. Das Gehöft Nr.10 wurde wüstes Gut, bis der Zimmermann Friedrich Klepzig um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine Hauftochter aus Gut Nr.2 heiratete und das Gut Nr.10 mit etwas Feld hinter dem Gehöft und einer schmalen Parzelle (Kanal) vor dem Dorfe übernahm. Die Wirtschaftsgebäude des Gutes waren damals vermutlich verfallen und weggeräumt. Der Zimmermann Klepzig baute darum ein neues Haus, das nur durch einen Vorgarten vom Dorfplatz getrennt war. Das alte Wohnhaus weiter hinten wurde zu Stallungen ausgebaut. Seine Tochter Pauline, eine Hausnäherin, übernahm nach dem Tode ihres Vaters 1888 das Gehöft und heiratete in schon vorgerückten Alter den Stellmacher Eduard Steinberg. Dieser baute zwischen dem neuen Hause und dem weit hinten stehenden Stallgebäude einen Schuppen zum Trocknen seiner Hölzer. Seine Frau Pauline starb sehr bald. Er heiratete wieder. Aus der 2. Ehe hatte er eine Tochter, Martha, deren Mann Otto Brade, ein Schlosser, welcher in den Eisenbahnwerkstätten in Delitzsch arbeitete, übernahm nach Steinbergs Tode 1919 das Gehöft Nr.10. Letzter Eigentümer war die Familie Dommerdich.

Gut Nr.11 ist auch ein Anspännergut von 2 3/4 Hufen. Familie Krabbes ist 1574 der Besitzer. Auf dem Gut danach sitzt eine Familie Haufe. Der letzte dieses Namens, Gottlieb Haufe, stirbt 1816. Ihm folgen seine Tochter Regine mit ihrem Ehemann Gottlieb Werner aus Lössen. Er hinterläßt das Gut seiner 2. Frau Johanna Rosine, die es um 1850 noch bewirtschaftet. Dann folgt ihr Sohn Julius Werner. Zu dem Gute gehörte eine Ziegelei , die auf der Spitze zwischen den Wegen nach Wolteritz und Gerbisdorf lag. Sie entnahm ihren Lehm den angrenzenden Feldern (Lehmgube). Doch diese Handstrichziegelei konnte mit den modernen Ziegeleien in Bitterfeld nicht konkurrieren und ging darum Ender der 80-er Jahre des 19.Jahrhunderts ein.Da Julius Werner überhaupt nicht gut gewirtschaftet hatte, konnte keines seiner 4 Kinder das Gut übernehmen. Darum verkaufte er es 1890 an den Bauern Otto Rühl aus Schladitz. Julius Werner behielt aber die ehemalige Ziegelei mit einigen angrenzenden Morgen Feld zurück. Er zog mit seiner Frau und seinem jüngsten Sohn Julius in diesen Restbesitz. Julius Werner jun. heiratete in einen Gartenbaubetrieb ein. Bald starben die Eltern und Julius Werner jun. kam in Geldverlegenheiten. 1904 verkaufte er auch diesen Restbesitz an den Maurer Wilhelm Reinhäkel. - Der neue Besitzer des Gutes Nr.11, Otto Rühl, baute den großen Stall zwischen Dorfplatz und Wohnhaus und die große Scheune. 1920 übernahm sein Sohn Kurt Rühl das Gut. Noch in verhältnismäßig jungen Jahren verstarb er 1949. Der einzige Sohn Kurt Rühls ist im 2.Weltkrieg gefallen. Die Witwe, Mary Rühl, geb. Müller aus Göbschelwitz wurde Besitzerin. 1952 verpachtete sie das Gut an den Bauern Karl Böhme aus Lohnsdorf. Dieser wiederum gab die Pacht 1953 auf. Mary Rühl überließ ihr Gut der LPG und zog in die Bundesrepublik. Auch dieses Gut verfiel schnell unter der DDR-Zeit, da nur noch Landarbeiter und kein Herr mehr auf dem Hofe lebte.

Hof Krabes/Tielscher

Hof Krabes/Tielscher

Gut Nr.12 ist ein 1 1/2 Hufe großes Kossäthengut, das wahrscheinlich seit der Reformationszeit im Besitz der Familie Krabes war. 1646 war Christoph Krabes Richter. Um 1770 lebte Tobias Krabes, der später Dorfschulze war, auf dem Gut; mit seiner Frau, die aus Gut Nr.2 stammte. Um 1830 saß auf dem Gute Johan Christoph Krabes, der 1845 Kirchvater war. Er starb sehr früh. Ehe sein Sohn Friedrich Eduard Krabes sein Erbe antreten konnte, wurde das Gut von Johann Christian Rühl bewirtschaftet. Bis 1893 war es dann im Besitz der Friedrich Eduard Krabes. Ihm folgte sein Sohn Emil Krabes. 1898 kaufte er das Restgut Nr. 14 mit Garten und Hinterland. Er war von 1923 an viele Jahre Ortsschulze. Da er keinen Sohn hatte, starb mit ihm 1953 das älteste Bauerngeschlecht der Krabes in Werbelin aus. Das Gut erbte seine jüngste Tochter, Lydia Krabes, 1922. Sie verheiratete sich mit dem Landwirt Willi Mähnert aus Sietzsch Da die Ehe kinderlos blieb, sich die beiden Eheleute nicht der besten Gesundheit erfreuten, verpachteten sie den größten Teil ihrer Felder an Walter Fleischer aus Gut Nr.5. Als Walter Fleischer 1952 die Pachtung aufgab, verpachteten sie ihr Gut 1952 an den Schwiegersohn des Otto Böhme (Gut Nr.4), dem Bauern Herbert Tilscher aus Zschortau.

Gut Nr.13 ist ein 2 Hufen Kossäthengut. 1561 gehört das Gut der Familie Glorius und ist 1638 wüst und unbewohnt. Um 1770 sitzt auf dem Gut ein Christoph Mederake, dem sein gleichnamiger Sohn folgt. Um 1840 ist Carl Gottfried Schmidt Besitzer, dem 1870 sein Sohn Wilhelm Ferdinand Schmidt folgt. Der verkauft das Gut 1889 an den Bauer Otto Winkler aus Klein-Lissa. Nach Winkler Tode bewirtschaftete seine Witwe das Gut weiter, bis es 1932 sein Sohn Dr. phil. Otto Winkler übernahm. Die bald darauf geschlossene Ehe des Dr. Winkler wurde geschieden und er mußte mit fremden Leuten arbeiten. Die nach dem 2. Weltkrieg eingeführte Zwangswirtschaft hemmt auch die wirtschaftliche Entwicklung des Gutes Winkler. Er verkaufte sein Gut 1950 an den Bauern Wolfgang Töbs aus Hartmannsdorf bei Borna .

Gut Nr.14: welches rechts vom Dorfeingang liegt, war ein Kossäthengut von 1 1/2 Hufen. Der Hof gehörte Lucas Gippert 1577, danach was das Gut wüst. Christian Seydewitz war um 1770 der Besitzer. Um 1795 wird dieses Gut von Johann Christian Baack, der in Petersroda geboren war, erworben. Er übergibt es 1826 seinem 2. Sohn Johann Christoph Baack. Als dieser durch seine Frau Dorothea, geb. Werner, 1828 das Gut Nr. 5 in Bewirtschaftung genommen hatte, überließ er sein väterliches Gut Nr.14 seinem ältesten Bruder Johann Gottfried Baack, der von Kahlhausen bei Schenkenberg zurückkehrte. Dieser saß von 1831-1845 auf dem Gute. Ihm folgten seine Tochter Marie Friedericke mit ihrem Ehemann Johann Friedrich Rosche aus Grabschütz. Diese Erbtochter starb 1850. Johann Friedrich Rosche schloß 1851 eine 2. Ehe mit Johanna Friedericke, geb. Genscher, und nach derem Tode 1859 eine 3. Ehe mit Theresa, geb. Mederake. Nach dem Tode des Johann Friedrich Rosche bewirtschaftete seine 3. Frau mit ihrem Sohn Oswald Rosche das Gut, bis dieses 1886 an Friedrich Kresse aus Greppin verkauft wurde. Oswald Rosche übernahm das Gut Nr.7 seines verstorbenen Onkels Johann Gottlieb Mederake. - Aber das Gut Nr. 14 war nicht lange im Kresseschen Besitz. Von ihm kaufte 1890 das Gut Richard Böhme aus Spröda. Auch in Böhmes Besitz blieb das Gut nur kurze Zeit. 1898 wurden die Felder verkauft. Das Gehöft mit Garten und Hinterland kaufte der Besitzer von Gut Nr.12 Emil Krabes. Seit 1922 ist dessen Nachfolger in Gut Nr.12 Willi Mähnert auch Besitzer des Gehöftes.

Gut Nr.13 ist ein 2 Hufen Kossäthengut. 1561 gehört das Gut der Familie Glorius und ist 1638 wüst und unbewohnt. Um 1770 sitzt auf dem Gut ein Christoph Mederake, dem sein gleichnamiger Sohn folgt. Um 1840 ist Carl Gottfried Schmidt Besitzer, dem 1870 sein Sohn Wilhelm Ferdinand Schmidt folgt. Der verkauft das Gut 1889 an den Bauer Otto Winkler aus Klein-Lissa. Nach Winkler Tode bewirtschaftete seine Witwe das Gut weiter, bis es 1932 sein Sohn Dr. phil. Otto Winkler übernahm. Die bald darauf geschlossene Ehe des Dr. Winkler wurde geschieden und er mußte mit fremden Leuten arbeiten. Die nach dem 2. Weltkrieg eingeführte Zwangswirtschaft hemmt auch die wirtschaftliche Entwicklung des Gutes Winkler. Er verkaufte sein Gut 1950 an den Bauern Wolfgang Töbs aus Hartmannsdorf bei Borna .

Gut Nr.14: welches rechts vom Dorfeingang liegt, war ein Kossäthengut von 1 1/2 Hufen. Der Hof gehörte Lucas Gippert 1577, danach was das Gut wüst. Christian Seydewitz war um 1770 der Besitzer. Um 1795 wird dieses Gut von Johann Christian Baack, der in Petersroda geboren war, erworben. Er übergibt es 1826 seinem 2. Sohn Johann Christoph Baack. Als dieser durch seine Frau Dorothea, geb. Werner, 1828 das Gut Nr. 5 in Bewirtschaftung genommen hatte, überließ er sein väterliches Gut Nr.14 seinem ältesten Bruder Johann Gottfried Baack, der von Kahlhausen bei Schenkenberg zurückkehrte. Dieser saß von 1831-1845 auf dem Gute. Ihm folgten seine Tochter Marie Friedericke mit ihrem Ehemann Johann Friedrich Rosche aus Grabschütz. Diese Erbtochter starb 1850. Johann Friedrich Rosche schloß 1851 eine 2. Ehe mit Johanna Friedericke, geb. Genscher, und nach derem Tode 1859 eine 3. Ehe mit Theresa, geb. Mederake. Nach dem Tode des Johann Friedrich Rosche bewirtschaftete seine 3. Frau mit ihrem Sohn Oswald Rosche das Gut, bis dieses 1886 an Friedrich Kresse aus Greppin verkauft wurde. Oswald Rosche übernahm das Gut Nr.7 seines verstorbenen Onkels Johann Gottlieb Mederake. - Aber das Gut Nr. 14 war nicht lange im Kresseschen Besitz. Von ihm kaufte 1890 das Gut Richard Böhme aus Spröda. Auch in Böhmes Besitz blieb das Gut nur kurze Zeit. 1898 wurden die Felder verkauft. Das Gehöft mit Garten und Hinterland kaufte der Besitzer von Gut Nr.12 Emil Krabes. Seit 1922 ist dessen Nachfolger in Gut Nr.12 Willi Mähnert auch Besitzer des Gehöftes.

Pfarre, Kirche und Schule Werbelin und mehr

Pfarre Werbelin

Pfarre Werbelin

Die Pfarre: Werbelin hatte ursprünglich keine Pfarre, denn es war Filial von Weißig. Als letzer Pfarrer in Weißig wird 1389 Johann Stellmacher genannt. Als Weißig nach 1400 wüst geworden war, war auch für einen Pfarrer kein Heim mehr da. Erst als 1424 der Bauer Zollkob in Werbelin sein Gut Nr.6 (Verkauf oder Schenkung?) als Pfarrgut abtrat, wurde Werbelin Wohnsitz eines Pfarrers. Der erste Pfarrer hieß Peter (Petrus). Das Pfarrgut (bisher Gut Nr.6) zählte jetzt nicht mehr in die Reihe der Werbeliner Bauerngehöfte, da es nicht mehr abgabepflichtig war. Das Pfarrgut um faßte 3 Hufen Acker: 1 Brodauer, 1 Kunzer und 1 Weißker Hufe, das bisherige Bauernhaus wurde Pfarrhaus, 1623 wurden an dem Pfarrhaus Schäden festgestellt. Im 30.jährigen Krieg muß dann das Pfarrhaus arg zerstört worden sein, denn als Pfarrer Petermann, bisher Pfarrer in Döbernitz, 1646 Pfarrer in Werbelin durch den Kurfürsten zu Sachsen berufen wurde, bittet die Gemeinde Werbelin zur Wiederherstellung des ruinierten Gebäudes sowie der Kosten der Pfarrer-Konfirmation, auch Umzugskosten, die Gemeinde Brodau mit heranzuziehen: Grund - Kirche Brodau ist seit 100 Jahren Filial von Werbelin, - Brodau hat in diesen 100 Jahren Pfarre und Küsterei mit erbaut und erhalten, - falls Brodau nicht mithilft, müßte der Pfarrer in eine Ruine ziehen, -die Rittergutsbesitzer in Brodau möchten den Prinzipienstreit vergessen, bis der Kurfürst entschieden hat. Doch scheint die Instandsetzung der Pfarre nicht erfolgt zu sein, denn am 30. 01.1654 schreibt Pfarrer Petermann, Kirchväter Balthasar Troitzsch und Hans Krabs an den Superindendenten betr. Zustand des Pfarrgebäudes, in welchem er mit seiner Familie nicht wohnen könne. Wenn und in welcher Form eine Renovierung erfolgte, konnte nicht festgestellt werden. 1836 Erfolgte der Neubau des Pfarrhauses. Bald nach Amtsantritt des Pfarrers Graul (1890-1931) wurde auch ein neues Stallgebäude erbaut. Das nach Pfarrers Bothes Tode verwaiste Pfarrhaus wurde im 2. Weltkrieg Entbindungsheim für polnische Frauen. Während dieser Zeit gingen die vorhandenen Kirchbücher und sämtliche im Pfarrhaus lagernden Pfarrakten verloren. Es ist bedauerlich, dass sich niemand für diese Akten verantwortlich fühlte. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Pfarrhaus mit Flüchtlingen aus den ehem. Ostgebieten belegt. Jahrelang war das Gemeindebüro darin untergebracht.

Pfarrer: Als Pfarrer werden genannt:

1424 Pfarrer Peter

1496 Berthold Schmeil oder auch Smogell, er stiftete 200 Goldgulden zum Besten des jeweiligen Pfarrers in Werbelin

1495 Chronik von Delitzsch: Zu dem Ratshausbaue borgte der Rat 1200. Rh. Gulden von dem Pfarrer in Werbelin, Berthold Smogell, seiner Freundin (Köchin) Margarethe und Annen dem Maidichen (ihrer Tochter), Zinsen zu 4 von 100 Walpurgis zahlbar. Herzog Georg bestätigte die Verschreibung 1498.

1622 David Franke

1646 Andreas Petermann

1662 Johann Andreas Weyse

1664 Burgmann

1777 Christian Konstantin Zimmer

1787 Konstantin Thimmel

1812 Gottfried Kalb

1825 Gottfried Kalb, eine Neffe des Vorgängers- wechselte anschl. nach Wiedemar

1829 Julius Meusel, er ging 1835 dann nach Delitzsch als Diaconus und Katechismus Prediger

1836 Dittmann

1848 Rocke

1862- 1890 Julius Scharr

1891-1932 Otto Graul

Danach blieb die Pfarrstelle jahrelang unbesetzt. Ein junger Pfarrer namens Bothe, der die Pfarrstelle vor dem 2. Weltkrieg einige Jahre verwaltete, fand im Krieg als Marinepfarrer den Tod in den Fluten. Danach vertraten Pfarrer aus Delitzsch, dann Superindentent Fries aus Delitzsch und die Pfarrer Trautmann und Schewe aus Zwochau die Pfarrstelle in Werbelin. Während noch 1646 der Pastor Petermann in Döbernitz vom Kurfürsten zu Sachsen zum Pfarrer in Werbelin berufen wurde, übt die Besetzung der Pfarrstelle in Werbelin nachweislich seit 1770 der Besitzer des Rittergutes Neuhaus-Paupitzsch abwechselnd mit dem Besitzer des Rittergutes Brodau aus. 1891 wurde letztmalig die Pfarre vom Besitzer des Ritterguts Neuhaus-Paupitzsch mit dem Pfarrer Otto Graul besetzt.

Über das Einkommen der Pfarrer in Werbelin berichten die Akten des Superintendantur in Delitzsch: 1623 dem Pfarrer in Werbelin müssen jährlich zinsen: - das Rittergut zu Brodau 27 1/2 Taler, halb Walpurgis, halb Martini, von 550 Taler Kapital. - Der Rat zu Delitzsch 8 Taler, Walpurgis von 200 Römisch Goldgulden (das Kapital stiftete der Pfarrer Berthold Schmeil 1496 zum Besten des jeweiligen Pfarrers in Werbelin, aus Einnahmen von Hufen in Delitzsch und Gertitz, als Summe 53 Taler, 10 Groschen, 6 Pfennig jährlich. Dazu kamen noch Einnahmen aus selbstbewirtschafteten Ländereien der Pfarre. 1806: 12.Februar, Verzeichnis des jährlichen Einkommens vom Pfarrdienst Werbelin-Brodau, Auszug: Nutzungen an Feldern (3 Hufen zu 49 Ackern), von den Wiesen 2 1/2 Ackern. Der Pfarrer hat selbst bewirtschaftet, dazu gehalten 1 Knecht mit 32 Taler Lohn, 1 Magd mit 40 Taler Lohn, für Schmied, Sattler, Wagner und Tagelöhner 40 Taler Lohn. Das Einkommen aus der Naturalwirtschaft und Geldeinnahmen betrug jährlich 503 Taler. Nach dem Handbuch für die Behörden, Schulaufsichtsbeamten usw. vom Jahr 1896 bezog der Pfarrer Graul ein Jahreseinkommen von 4115,-RM. Bisher wurden die Pfarrer aus dem Ertrag der Liegenschaften und Kapitalvermögen ihrer Pfarrstelle besoldet.

Pfarrer: Als Pfarrer werden genannt:

1424 Pfarrer Peter

1496 Berthold Schmeil oder auch Smogell, er stiftete 200 Goldgulden zum Besten des jeweiligen Pfarrers in Werbelin

1495 Chronik von Delitzsch: Zu dem Ratshausbaue borgte der Rat 1200. Rh. Gulden von dem Pfarrer in Werbelin, Berthold Smogell, seiner Freundin (Köchin) Margarethe und Annen dem Maidichen (ihrer Tochter), Zinsen zu 4 von 100 Walpurgis zahlbar. Herzog Georg bestätigte die Verschreibung 1498.

1622 David Franke

1646 Andreas Petermann

1662 Johann Andreas Weyse

1664 Burgmann

1777 Christian Konstantin Zimmer

1787 Konstantin Thimmel

1812 Gottfried Kalb

1825 Gottfried Kalb, eine Neffe des Vorgängers- wechselte anschl. nach Wiedemar

1829 Julius Meusel, er ging 1835 dann nach Delitzsch als Diaconus und Katechismus Prediger

1836 Dittmann

1848 Rocke

1862- 1890 Julius Scharr

1891-1932 Otto Graul

Danach blieb die Pfarrstelle jahrelang unbesetzt. Ein junger Pfarrer namens Bothe, der die Pfarrstelle vor dem 2. Weltkrieg einige Jahre verwaltete, fand im Krieg als Marinepfarrer den Tod in den Fluten. Danach vertraten Pfarrer aus Delitzsch, dann Superindentent Fries aus Delitzsch und die Pfarrer Trautmann und Schewe aus Zwochau die Pfarrstelle in Werbelin. Während noch 1646 der Pastor Petermann in Döbernitz vom Kurfürsten zu Sachsen zum Pfarrer in Werbelin berufen wurde, übt die Besetzung der Pfarrstelle in Werbelin nachweislich seit 1770 der Besitzer des Rittergutes Neuhaus-Paupitzsch abwechselnd mit dem Besitzer des Rittergutes Brodau aus. 1891 wurde letztmalig die Pfarre vom Besitzer des Ritterguts Neuhaus-Paupitzsch mit dem Pfarrer Otto Graul besetzt.

Über das Einkommen der Pfarrer in Werbelin berichten die Akten des Superintendantur in Delitzsch: 1623 dem Pfarrer in Werbelin müssen jährlich zinsen: - das Rittergut zu Brodau 27 1/2 Taler, halb Walpurgis, halb Martini, von 550 Taler Kapital. - Der Rat zu Delitzsch 8 Taler, Walpurgis von 200 Römisch Goldgulden (das Kapital stiftete der Pfarrer Berthold Schmeil 1496 zum Besten des jeweiligen Pfarrers in Werbelin, aus Einnahmen von Hufen in Delitzsch und Gertitz, als Summe 53 Taler, 10 Groschen, 6 Pfennig jährlich. Dazu kamen noch Einnahmen aus selbstbewirtschafteten Ländereien der Pfarre. 1806: 12.Februar, Verzeichnis des jährlichen Einkommens vom Pfarrdienst Werbelin-Brodau, Auszug: Nutzungen an Feldern (3 Hufen zu 49 Ackern), von den Wiesen 2 1/2 Ackern. Der Pfarrer hat selbst bewirtschaftet, dazu gehalten 1 Knecht mit 32 Taler Lohn, 1 Magd mit 40 Taler Lohn, für Schmied, Sattler, Wagner und Tagelöhner 40 Taler Lohn. Das Einkommen aus der Naturalwirtschaft und Geldeinnahmen betrug jährlich 503 Taler. Nach dem Handbuch für die Behörden, Schulaufsichtsbeamten usw. vom Jahr 1896 bezog der Pfarrer Graul ein Jahreseinkommen von 4115,-RM. Bisher wurden die Pfarrer aus dem Ertrag der Liegenschaften und Kapitalvermögen ihrer Pfarrstelle besoldet.

Die Kirche zu Werbelin

Kirche Werbelin

Kirche Werbelin

Die Kirche: Bis 1424 bildete Werbelin ein Filial von Weißig. Dieses Dorf wurde wüst, die Kirche 1467 abgebrochen und in Werbelin aufgebaut (oder neu gebaut). Sie wurde der heiligen Ursula geweiht. Die Kirche in Werbelin hat ihre jetzige Gestalt im Jahre 1806 erhalten. Diese Jahreszahl befindet sich auch in der Turmfahne über dem damaligen sächsischen Landeswappen, einem zwei kreuzende Schwerter umschließenden Rautenkranz. Das alte Gotteshaus hatte wegen Baufälligkeit abgetragen werden müssen. Von ihn konnten zum Neubau nur der Turm bis zum Glockenstuhl und die seitlichen Grundmauern bis zur Fensterhöhe benutzt werden. Der romanische Baustil des Turmes läßt auf ein hohes Alter des alten Gotteshauses schließen. Das Kirchdorf war vor Zeiten Filial des Dorfes Weißig, das in der Nähe von Delitzsch zwischen den Dörfern Gertitz und Kattersnaundorf gelegen war. Weißig, dessen Name noch die heutige Feldmark führt, ist in den Jahren um 1400 wüst geworden. Im Jahre 1424 ist Werbelin Pfarrsitz geworden. Von diesem wichtigen geschichtlichen Ereignis gibt die Pfarrmatrikel vom Jahre 1559 Auskunft. Da heißt es in einem Verzeichnis der Pfarrer in Werbelin von 1424 - 1559: "Petrus war der letzte Pfarrer der Kirche in Weißig und wohnte nach der Zerstörung des Dorfes Weißig in Delitzsch, bis im Jahre 1414 ein Gutshof in Werbelin zum Wohnsitz des Pfarrers von dem Bauer Johann Zolkob unter Zustimmung der Lehnsherren Hans von Zschepen und Kaspar von Brodau geschenkt wurde". Nach einer im Archiv der Superintendatur Delitzsch befindlichen Urkunde hat im Jahre 1467 der Junker Kuntz Spiegel von Gruna als Patron der Kirchen von Weißig und Werbelin mit Vorwissen und Genehmigung des hochgeborenen Fürsten Herrn Johann, Bischhof zu Magdeburg, die wüste Kirche zu Weißig völlig abgebrochen und das Baumaterial nach Werbelin zum Erweiterungsbau der dortigen Kirche schaffen lassen. Im Turm befindet sich noch ein Zeuge aus alter Zeit. Es ist die große Glocke , welche 1517 in Halle gegossen worden ist. Neben der Jahreszahl beträgt die Inschrift: "hilf Gott und Maria!" Außerdem ist sie geschmückt mit zwei erhabenen Bildern, von denen das eine die Mutter Maria mit dem Jesuskinde auf dem Arm und das an der das Hallesche Stadtwappen darstellt. Ihr kunstgeschichtlicher Wert allein hat sie vor der im Kriegsjahr 1917 erfolgten Glockenwegnahme bewahrt. Für die beiden kleineren Glocken, deren Weihe erst am 10. Mai 1896 stattgefunden, hatte kein Ersatz mehr beschafft werden können. Leider schlug im Juli 1893 ein Blitz in die Kirche ein, zum Glück ohne zu zünden. Aber das Turmdach wurde stark beschädigt, und der Putz im inneren der Kirche so abgeschlagen, daß der Turm neu eingedeckt und das Innere der Kirche vollständig erneuert werden mußte. Im Jahre 1899 wurde der alte Zaun und die dahinterliegende Buchenhecke um den Friedhof beseitigt und eine schmucke Mauer aus Greppiner Verblendersteinen errichtet. Dabei baute man in die Pfeiler des Eingangtores zwei Mamortafeln ein, mit folgenden Sprüchen: rechts- Tretet still in Ehrfurcht ein, hier in unsere Toten Mitte, Im zerfallenden Gebein, ehren noch des Christus Hütte. Und rechts - Gottesacker, Gotteshaus, welch ein stiller Friedenshafen, Betend gehn wir ein und aus, bis wir hier in Frieden schlafen 1899.

Kirchenglocke: Als im 1.Weltkrieg der Verbrauch an Kriegsmaterial so groß war, dass es an Bronze für die Geschützgießereien fehlte, mußten die Kirchgemeinden alle Glocken, die keinen Altertumswert hatten, abgeben und einschmelzen lassen.Werbelin hatte 3 Glocken, die übrigens keinen harmonischen Klang hatten, die Firma Ullrich in Beucha a.U. wurde mit der Umgießung von 2 Bronzeglocken beauftragt. Die 2 Glocken wurden im Dreiklang e und h harmonisch der großen Glocke angepaßt. Auch die Kirche in Werbelin mußte von ihren 3 Glocken die mittlere und die kleine Glocke abgeben. Nun erklang jahrelang nur noch die große Glocke . Erst 1926 beschloß man, das Geläut wieder zu vervollständigen. Im feierlichen Zuge wurden die neuen Glocken vom Bahnhof Zschortau abgeholt und in Werbelin eingebracht. Nach feierlicher Glockenweihe am Turm, zog man die Glocken ohne Unfall hoch und baute sie in die Glockenstühle ein. Eine Stunde lang wurden dann alle Glocken zur Ehre Gottes und zur Freude der Gemeinde geläutet. Nun hatte die Kirche zu Werbelin wieder ein vollständiges und harmonisches Geläut. Aber die Lebensdauer der neuen Glocken war nur kurz. Der 2. Weltkrieg zwang durch Materialmangel wiederum die Kirchgemeinden, ihre Glocken herzugeben. Um den schwierigen Abtransport vom Turm zu sparen, zerschlug man die Glocken auf dem Turm. Das war ein Fehler. Viele Gemeinden, die ihre Glocken unbeschädigt abgeliefert hatten, fanden diese nach dem Krieg auf dem Hamburger Glockenfriedhof wieder und konnten sie ihrer Bestimmung wieder zuführen.

Die Werbeliner Kirchenglocke wurde nach Abriss der Kirche erst in der Pfarre von Zwochau aufbewahrt. Seit 1997 ist sie in Eilenburg, im Turm der Nicolaikirche angebracht, welcher zuvor mit einer neuen Turmhaube gedeckt wurde.

Kirchenglocke: Als im 1.Weltkrieg der Verbrauch an Kriegsmaterial so groß war, dass es an Bronze für die Geschützgießereien fehlte, mußten die Kirchgemeinden alle Glocken, die keinen Altertumswert hatten, abgeben und einschmelzen lassen.Werbelin hatte 3 Glocken, die übrigens keinen harmonischen Klang hatten, die Firma Ullrich in Beucha a.U. wurde mit der Umgießung von 2 Bronzeglocken beauftragt. Die 2 Glocken wurden im Dreiklang e und h harmonisch der großen Glocke angepaßt. Auch die Kirche in Werbelin mußte von ihren 3 Glocken die mittlere und die kleine Glocke abgeben. Nun erklang jahrelang nur noch die große Glocke . Erst 1926 beschloß man, das Geläut wieder zu vervollständigen. Im feierlichen Zuge wurden die neuen Glocken vom Bahnhof Zschortau abgeholt und in Werbelin eingebracht. Nach feierlicher Glockenweihe am Turm, zog man die Glocken ohne Unfall hoch und baute sie in die Glockenstühle ein. Eine Stunde lang wurden dann alle Glocken zur Ehre Gottes und zur Freude der Gemeinde geläutet. Nun hatte die Kirche zu Werbelin wieder ein vollständiges und harmonisches Geläut. Aber die Lebensdauer der neuen Glocken war nur kurz. Der 2. Weltkrieg zwang durch Materialmangel wiederum die Kirchgemeinden, ihre Glocken herzugeben. Um den schwierigen Abtransport vom Turm zu sparen, zerschlug man die Glocken auf dem Turm. Das war ein Fehler. Viele Gemeinden, die ihre Glocken unbeschädigt abgeliefert hatten, fanden diese nach dem Krieg auf dem Hamburger Glockenfriedhof wieder und konnten sie ihrer Bestimmung wieder zuführen.

Die Werbeliner Kirchenglocke wurde nach Abriss der Kirche erst in der Pfarre von Zwochau aufbewahrt. Seit 1997 ist sie in Eilenburg, im Turm der Nicolaikirche angebracht, welcher zuvor mit einer neuen Turmhaube gedeckt wurde.

|

Einnahmen der Kirche und Kirchenvermögen: Eine Kirchenrechnung von 1646 weißt als Einnahmen aus: Ackerzins - 1Taler 10 Silbergroschen, 6 Pfennig, Kuhzins - 12 Silbergroschen, Schafzins - 14 Silbergroschen, Zins von Testamentgeldern - 1 Taler, 1 Silbergroschen, 5 Pfennig, Zins aus ausgeliehenen Kapitalien - 23 Taler, 12 Silbergroschen, 6 Pfennig. Summa: 27 Taler, 9 Silbergroschen und 5 Pfennig. 1662 wird zur Kirchenrechnung bemerkt: Es hat Barthel Rühls Gut 20 Jahre wüst und öd gestanden, deshalb wurde kein Zins gezahlt, wurde sub hasta verkauft. Das Kapital verfiel. Der Neubesitzer Martin Steinberg zahlt nur 5 Groschen Testamentgeld. Es hat Georg Krabs Gut in die 24 Jahr bis an hiro wüst und öde gestanden und sind darauf 27 Taler, 11 Silbergroschen, 9 Pfennig Zinsen aufgeschwollen. Weil aber solch Gut sub hasta verkauft und nicht höher als das Kirchenkapital hat aufgebracht werden können, also hat die Kirche 27 Taler 11 Groschen 9 Pfennig müssen fallen lassen.

Bilder der Werbeliner Kirche, oben um 1890, Mitte Innenansichten, Unten um 1970-80

|

1835 Kirchenrechnung, geführt von den Kirchvätern Joh. Christian Holzweißig, Joh. Christ. Baak: An Zinsen zahlten (A) Kuhzinsen - Johann Christ. Holzweißig, Anspänner 7 Gr. 6 Pf, (ab 1843 August Holzweißig), - Johann Gittfried Schmidt, Zweihüfner 7 Gr. 6 Pf,( ab 1843 Karl Schmidt), (B) Schafzinsen: - Karl Haufe, Hüfner: 5 Gr 3 Pf, (ab 1845 Karl Schmidt), Gottlieb Werner, Anspänner 1 Gr. 3 Pf, - Gottlieb Schnabel, Anspänner 2 Gr. 6 Pf, - Elias Werner, Anspänner 7 Gr. 6 Pf, (C) Testamentgeld: - Johann Gottl. Genscher, Anspänner 13 Gr. 2 Pf, - Gottlieb Schnabel, Ansp. 10 Gr 2 Pf, - Christ. Holzweißig, Ansp. 2 Gr 2 Pf, (ab 1843 Aug. Holzweißig), - Christien Mederake, Ansp. 1 Gr. 6 Pf, (ab 1843 Christoph Felgner), (D) Ackerzinsen: - Karl Haufe vom Ziegenhayner Anger 13 Gr 2 Pf, - Gottl. Werner, Ansp. von einem Stück Wiese 1Gr. 3Pf., - Gottl. Fleischer, Ansp. in Kattersnandorf 12 Gr. 6 Pf, - Christoph Bettman, Klein Kyhna 12 Gr. 6 Pf. Seit 1875 erscheint die Bezeichnung Mark und Pfennig. 1876 erfolgte die Ablösung. Ab 1877 erschienen die Zinsen als abgelöste Kapitalzinsen. Die durch die Ablösung von 1876 erhaltenen Kapitalien bildeten für die Werbeliner Kirche ein Kapitalvermögen, dessen Zinsbetrag mit den erhobenen Kirchensteuern das Einkommen der Kirche bildeten. Durch die Inflation 1923 und Währungsreform 1948 ging dieses Kapitalvermögen restlos verloren. Die Kirche mußte ihre Einnahmen ausschließlich aus den Kirchensteuern bestreiten. Bei einer 1941 erfolgten Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde Werbelin und der Kirche über das Schulgrundstück, trat die Kirche ihren Anteil an der Schule an die Gemeinde Werbelin ab und erhielt dafür die 1/2 Hufe= 4.82 ha Schulfeld als Landbesitz übereignet. Dieser Landbesitz war das einzige verbliebene Vermögen der Kirche.

Die Mühle Werbelin

Mühle Werbelin

Mühle Werbelin

Die Mühle liegt im Süden des Dorfes, links vom Weg nach Wolteritz. In der 1. Hälfte des 19. Jh. war ein Müller Mansfeld Besitzer der Mühle. Ein Sohn, Karl August, verheiratete sich mit Johanna Heuricke, geb. Genscher (Gut Nr.9) und kaufte die Mühle in Fuchshain bei Naunhof. Eine Schwester dieses Karl August Mansfeld erbte die Mühle in Werbelin und verheiratete sich mit einem Werner, einem Bruder des Julius Werner (Gut Nr. 11). Nach dem Tode dieses Werner heiratete die Witwe einen Rosche aus Grebehna. Nach dessen Tode übernahm ein Sohn der Witwe Rosche aus erster Ehe , Louis Werner, die Mühle. Von diesem kaufte 1907 der Müller Oswald Rost aus Glesien die Mühle. Von diesem übernahm seine Tochter, Marta Rost, 1951 die Mühle, da sein einziger Sohn im 2. Weltkrieg vermißt blieb. Sie verheiratete sich mit dem Müller Richard Bredau aus Öbisfelde. Er war der letzte Müller Werbelins. Die Mühle wurde 1991 abgebrochen und in Löbnitz eingelagert. 1994 wurde sie im Kreisschullandheim Reibitz neu aufgebaut. Dort ist sie für jedermann zugänglich und als Schaumühle zu besichtigen.

Die Schule Werbelin

Schule Werbelin

Schule Werbelin

Die Schule: (Protokoll aus dem Kreisarchiv 1927)

1574: Die Gem. Werbelin und Brodau kaufen das Schulhaus. Zum Stelleneinkommen gehört 1/2 Hufe Acker

1618: wird Tobias Stark als Kirchendiener genannt. Er hat das Einkommen des Acker, die 1/2 Hufe

1651: Kirchenrechnug Punkt 6: der Schuldiener bittet, dass sie entweder das Schulhaus wieder aufbauen oder das Bauernhaus, darin er sich interimsweise aufhält, notdürftig bessern, damit er sich beholfen kann....

14.4.1890 spricht die Regierung zu Merseburg in einem Schreiben von der Schulgemeinde Werbelin

1941:

Bei der erfolgten Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde Werbelin und der Kirche über das Schulgrundstück, trat die Kirche ihren Anteil an der Schule an die Gemeinde Werbelin ab. Die Gemeinde Werbelin wird als Eigentümer des Schulgrundstückes in das Grundbuch eingetragen.

Schulmeister (Lehrer)

1618 Tobias Stark

1646 Hans Zöllmann

1662 Christoph Leisner als Schulmeister

1763 Samuel Herber, dieser hatte auch die Kirchenuhr zu stellen

1772 Georg Jahn wird Schulmeister

1828 Karl Friedrich Gleitsmann, Schulmeister zu Werbelin und Brodau, wird genannt in Schulheizungsvergütung des Schulmeisters Geleitsmann im Schulholzgeldsachen von Werbelin im Landesarchiv von Sachsen-Anhalt

1836 Schulmeister Schütze übernimmt bei der Pfarrvakanz die Kirchenbücher Werbelin und Brodau, sowie das Kirchensiegel

1865 - 69 Schütze bezieht 15 Taler, bzw. 50 Taler

1864 - 96 Karl Kölling ist Schulmeister und Lehrer

1896 - 1912 Karl Heinrich Lucas, Lehrer

1912 - 1916 dessen 3. Sohn Wilhelm Lucas, Lehrer, fiel im Juli 1916 in Frankreich in der Sommeschlacht

1916- 18 unbesetzt

1918 - 21 Lehrer Becherer

1921- 24 Böttcher, Lehrer

1924 - 25 Bock, Lehrer

1925 - 32 Liebold Koth, Lehrer

1933- 42 Helmut Kunze, Lehrer

im 2. Weltkrieg und danach kamen verschiedene Lehrerinnen

vor 1955 Frau Dörner, später Kreisschulrat

1955 - 67 Frau Ofiara

Die oberen Jahrgänge (ab Klasse 5 bis 8, bzw. nach Einführung der 10-jährigen Schulpflicht) besuchten die Schule in Zschortau. Bis 1965 wurden im einem Klassenraum noch die Klassenstufen 1 - 4 unterrichtet. Bis 1967 wurde der Unterricht mit 3 Klassen in einem Raum abgehalten. Seit Herbst 1967 wurden alle Werbeliner Kinder in Zschortau in der damaligen "Polytechnischen Oberschule Zschortau" unterrichtet.

Einkommen der Lehrer: in Werbelin bestand in der Hauptsache aus dem Ertrag des Ackers, einer halben Hufe. Daneben gab es noch mancherlei kleine Einnahmen. Jedes Kind mußte monatlich einige Pfennige Schulgeld zahlen. Allerdings gab es da auch viel Ausfall. Zu Neujahr und Ostern hielt der Schulmeister mit den Kindern Singumgang in allen Häusern und erhielt dafür ein Geldgeschenk. Auch das Austragen der Gevatterbriefe an die Taufpaten wurde durch ein Geldgeschenk belohnt. Der sonntägliche Kirchendienst wurde besonders bezahlt. Auch Taufen, Trauungen und Beerdigungen brachten kleine Einnahmen.

1574: Die Gem. Werbelin und Brodau kaufen das Schulhaus. Zum Stelleneinkommen gehört 1/2 Hufe Acker

1618: wird Tobias Stark als Kirchendiener genannt. Er hat das Einkommen des Acker, die 1/2 Hufe

1651: Kirchenrechnug Punkt 6: der Schuldiener bittet, dass sie entweder das Schulhaus wieder aufbauen oder das Bauernhaus, darin er sich interimsweise aufhält, notdürftig bessern, damit er sich beholfen kann....

14.4.1890 spricht die Regierung zu Merseburg in einem Schreiben von der Schulgemeinde Werbelin

1941:

Bei der erfolgten Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde Werbelin und der Kirche über das Schulgrundstück, trat die Kirche ihren Anteil an der Schule an die Gemeinde Werbelin ab. Die Gemeinde Werbelin wird als Eigentümer des Schulgrundstückes in das Grundbuch eingetragen.

Schulmeister (Lehrer)

1618 Tobias Stark

1646 Hans Zöllmann

1662 Christoph Leisner als Schulmeister

1763 Samuel Herber, dieser hatte auch die Kirchenuhr zu stellen

1772 Georg Jahn wird Schulmeister

1828 Karl Friedrich Gleitsmann, Schulmeister zu Werbelin und Brodau, wird genannt in Schulheizungsvergütung des Schulmeisters Geleitsmann im Schulholzgeldsachen von Werbelin im Landesarchiv von Sachsen-Anhalt

1836 Schulmeister Schütze übernimmt bei der Pfarrvakanz die Kirchenbücher Werbelin und Brodau, sowie das Kirchensiegel

1865 - 69 Schütze bezieht 15 Taler, bzw. 50 Taler

1864 - 96 Karl Kölling ist Schulmeister und Lehrer

1896 - 1912 Karl Heinrich Lucas, Lehrer

1912 - 1916 dessen 3. Sohn Wilhelm Lucas, Lehrer, fiel im Juli 1916 in Frankreich in der Sommeschlacht

1916- 18 unbesetzt

1918 - 21 Lehrer Becherer

1921- 24 Böttcher, Lehrer

1924 - 25 Bock, Lehrer

1925 - 32 Liebold Koth, Lehrer

1933- 42 Helmut Kunze, Lehrer

im 2. Weltkrieg und danach kamen verschiedene Lehrerinnen

vor 1955 Frau Dörner, später Kreisschulrat

1955 - 67 Frau Ofiara

Die oberen Jahrgänge (ab Klasse 5 bis 8, bzw. nach Einführung der 10-jährigen Schulpflicht) besuchten die Schule in Zschortau. Bis 1965 wurden im einem Klassenraum noch die Klassenstufen 1 - 4 unterrichtet. Bis 1967 wurde der Unterricht mit 3 Klassen in einem Raum abgehalten. Seit Herbst 1967 wurden alle Werbeliner Kinder in Zschortau in der damaligen "Polytechnischen Oberschule Zschortau" unterrichtet.

Einkommen der Lehrer: in Werbelin bestand in der Hauptsache aus dem Ertrag des Ackers, einer halben Hufe. Daneben gab es noch mancherlei kleine Einnahmen. Jedes Kind mußte monatlich einige Pfennige Schulgeld zahlen. Allerdings gab es da auch viel Ausfall. Zu Neujahr und Ostern hielt der Schulmeister mit den Kindern Singumgang in allen Häusern und erhielt dafür ein Geldgeschenk. Auch das Austragen der Gevatterbriefe an die Taufpaten wurde durch ein Geldgeschenk belohnt. Der sonntägliche Kirchendienst wurde besonders bezahlt. Auch Taufen, Trauungen und Beerdigungen brachten kleine Einnahmen.

________________________________________________________________________________________

Die Schenke/Kneipe Werbelin

Kneipe Werbelin

Kneipe Werbelin

Die Schenke: liegt im Westen vom Schulteich an der im Westen an das Dorf herumführenden Straße nach Delitzsch. Eine Dorfschenke gibt es in Werbelin erst seit 1848. Damals wurde sie auf einer viertel Morgen Gemeindeland zwischen der Straße nach Delitzsch und dem Teich errichtet. Bis dahin gab es in Werbelin den Reihenschank, der aber in den letzten Jahren vor 1848 verpachtet war. Seit 1870 war August Schnabel, der Bruder von Gottlieb Schnabel (Gut Nr.4) der Besitzer der Schenke. Damals lag eine Kegelbahn hinter dem Stallgebäude am Teich entlang, die in den Sommermonaten sonntags von den jungen Burschen fleißig benutzt wurde. 1907 kaufte der Gastwirt Paul Fleischer aus Kattersnaundorf die Schenke, Durch den Neubau des Stalls fiel die Kegelbahn weg. Seit 1950 ist der Gastwirt Fritz Fischer aus Zaasch Besitzer der Schenke. Er kaufte 1954 das hinter dem Arbeiterhause am Gerbisdorfer Wege, südlich der Schenke gelegene Pratersche Feld und legte für seinen Sohn eine Gärtnerei an. Einer unbesonnenen Äußerung wegen (es herrschte zur DDR-Zeit keine Meinungsfreiheit) wurde der Gastwirt Fischer mit seinem Sohn verhaftet und sein Besitz in "staatliche Verwaltung" übernommen. Die Gaststätte wurde stillgelegt und in deren Räumen eine Verkaufsstelle des Konsums eingerichtet. Land und Gärtnerei übernahm die LPG. Wohngebäude und Stallung verkamen schon vor dem Abriß durch die Braunkohle zur DDR-Zeit.

Die Schmiede / Konsum Werbelin

ehemalige Schmiede, später Konsum

ehemalige Schmiede, später Konsum

Die Schmiede liegt in der Mitte des Dorfplatzes.1736 ist der Platz in der Dorfmitte noch unbebaut, um 1786 ist ein Schmied Gottfried Hennig Besitzer von Werkstatt und Haus. Besitzer der Schmiede um die Mitte des 19. Jh. war eine Famile Höppner. Eine Tochter des letzten Höppner heiratete den Schmiedemeister Wilhelm Klingsporn. Dieser baute das Wohnhaus neu, kaufte bei der Aufteilung des Gutes Nr.14 einen Plan Feld, erwarb ein Teilstück des Gehöftes Nr. 14, erbaute darauf Stall und Scheune und legte dahinter einen Garten an. Ihm folgte 1900 sein Sohn Alwin Klingsporn. Nach dessen Tod 1928 waren seine Erben bis 1935 Besitzer der Schmiede. 1935 erwarb der Schmiedemeister Karl Seifert dei Schmiede. Seit dessen Tod 1943 ist die Schmiede in Erbengemeinschaft der Familie Seifert. Nach Gründung der LPG wurde die Schmiede überflüssig. In der eigentlichen Schmiedewerkstatt richtete der Konsum ein Lebensmittelgeschäft ein. Das Schmiedetor wurde zugemauert und als Schaufenster umgebaut. Bis zum Ende Werbelins war dieses Geschäft Mittelpunkt des Dorfes.

Kleinere Anwesen in Werbelin, meist Randbebauungen

dazu 3 Bilder der genannten Anwesen

dazu 3 Bilder der genannten Anwesen

|

|

kleinere Anwesen in Werbelin: (stand 1955, Auszug aus der Chronik)